«Лики России» в живописи Анатолия Платонова

1-08-2025.

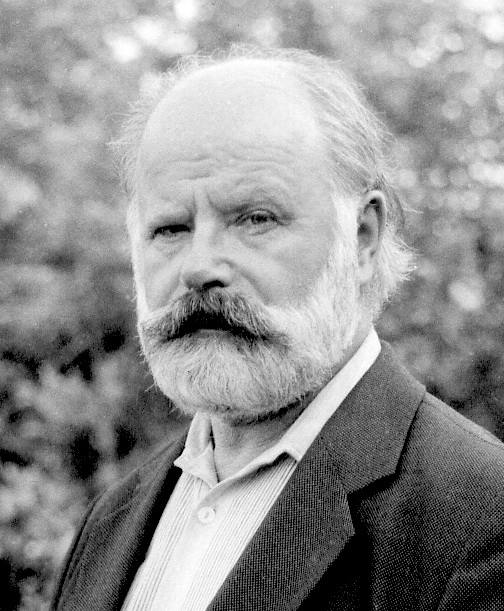

Заслуженный художник БАССР, живописец Анатолий Иванович Платонов (1930-2001) родился на Владимирщине, а всю творческую жизнь прожил в Башкирии, в Уфе. Эти два уголка страны стали для него символом Отчизны, одинаково прекрасной как в эпической мощи уральского края, так и в уютной, тихой красоте старинных русских городов. Его полотна безыскусны и чисты, они источают неподдельную, искреннюю любовь к Родине, к ее людям, природе. Открывшаяся в год 95-летия со дня рождения живописца выставка из фондов Башкирского государственного художественного музея имени М.В.Нестерова - свидетельство жизненности тех патриотических, высокодуховных начал, которые присущи его творчеству и особенно актуальны сегодня.

Анатолий Платонов родился 18 октября 1930 года в городе Коврове Владимирской области. Профессиональное образование получил, окончив в 1955-м факультет живописи Государственного художественного института Литовской ССР в Вильнюсе. По распределению вуза поехал работать в Уфу. Активно влился в коллектив башкирских художников, ездил по районам республики, познавая ее жизнь. Писал множество портретных и пейзажных этюдов и уже в 1956 году стал участником республиканской выставки. Затем последовали зональные, декадные, всероссийские, персональные...

Страницы многих художественных изданий в свое время обошла работа Анатолия Ивановича «Киньябике» (1958). Она открыла имя молодого художника, который создал одухотворенный портрет башкирской девочки. Он прозвучал как собирательный образ юной башкирки, исполненной внутренней чистоты, кротости, и стал свидетельством того, что автор глубоко прочувствовал особенности национального характера, став, таким образом, продолжателем традиций, заложенных первым профессиональным башкирским художником Касимом Салиаскаровичем Девлеткильдеевым.

Экспозиция в Нестеровском музее показывает, что портретная живопись одна из главных в творчестве живописца. Замечательна серия работ, написанных в 1967 году с натуры во время поездки в родные края, – «Девушка из Владимира», «В лесу», «У окна». Каждая из них – это лирическое, поэтическое повествование о жизни, о душевной чистоте героинь. Особой тонкостью письма, рисунка и нарядностью высветленного колорита художник подчеркивает трепетность своих чувств. Размышления автора о духовной и нравственной красоте человека, озвученные в этих полотнах, очевидны и в портретах башкирских женщин, написанных в 1983 году, в которых автор подчеркивает внутреннее достоинство и благородство своих героинь.

В 1970-1980-х годах сообразно всеобщей тенденции советского искусства, обращенного к теме труда, Платонов создает цикл портретов простых тружеников – рабочих, селян. Один из них - «Лесовод Веревкин» (1976) - представлен на выставке и является показателем того, сколь человечно его искусство. С большим уважением художник рисует образ человека, которого состарили годы и заботы, сохранив его живую, трепетную душу, способную к сопереживанию. Никакого пафоса в трактовке, в подборе деталей, композиции, все искренне и убедительно. В этом – реальная сила искусства Анатолия Ивановича.

Значительное место на выставке занимает пейзажная живопись мастера. В центре экспозиции одна из лучших работ – «Церковь Покрова на Нерли» (1973). Гордая и утонченная стать собора, возвышающегося на фоне эпически спокойной природы, ясного неба, воспринимается как образ величия и благородства России, ее духовности и культуры. Дух России, ее история живут и в других полотнах живописца – «Торжок. Памятник архитектуры», «Торжок. Кузнечная улица» (обе -1973). Их цветовая и композиционная структура построена так, что все они пронизаны светлым, жизнеутверждающим чувством, ощущением величия и красоты древних творений. Они затрагивают зрителя своей мелодичностью, полны нюансов поэтических чувств.

А.И.Платонов любил писать зиму, умел передать гармонию ее серебристо-голубых красок, раздолье и тихую задумчивость русской природы. Таковы работы «Пейзаж с сороками» (1973), «Зима» (1986). А в картине «Тополь» (1973) – могучее дерево, окунувшееся в лазурь февральского неба, блики солнца на снегу и холодные синие тени. Здесь все звенит, бурлит, поет гимн жизни. Глядя на полотна Анатолия Ивановича, вспоминаешь живопись Игоря Грабаря, Константина Юона и понимаешь, что в основе творческого метода Платонова лежат традиции русской пейзажной школы.

Проникновенное прочтение образов природы отличает и цикл уральских пейзажей художника. Сама природа подсказала ему их изобразительный язык, который строится в ту пору на сдержанности цветовой гаммы, созвучии плавных и более обобщенных форм и линий. Фресковая композиция с неограниченным по горизонтали пространством позволяет показать их безграничность. «Древний Урал» 1976 года передает почти реальное ощущение пронесшихся над горами столетий, которые сгладили их вершины и обратили в вечность этот суровый мир. В композициях 1980-1990-х годов образы уральской природы, сохраняя свою эпичность, звучат более очеловеченными, автор населяет их бытовыми деталями. Работа «Ковыль» (1986) вызывает ассоциации с протяжным звучанием курая, растворенным в мире вечной красоты и покоя.

Многогранное, гуманистическое искусство Анатолия Платонова сохраняет свою актуальность благодаря подлинному мастерству и тем идеалам жизнеутверждения, нравственной чистоты, которыми оно наполнено.

Валентина СОРОКИНА,

хранитель коллекции «Живопись» Башкирского государственного художественного музея имени М.В.Нестерова, искусствовед, заслуженный работник культуры России и Башкортостана.

хранитель коллекции «Живопись» Башкирского государственного художественного музея имени М.В.Нестерова, искусствовед, заслуженный работник культуры России и Башкортостана.

Вернуться назад