СОВЕСТЬ, БЛАГОРОДСТВО И ДОСТОИНСТВО

22-08-2025.

Вынесенные в заголовок строки из написанного в 1988 году стихотворения Булата Шалвовича Окуджавы, на мой взгляд, являются очень точной характеристикой личности художественного руководителя Государственного академического русского драматического театра Михаила Рабиновича, ушедшего от нас в Рождественскую неделю 2021 года… А завтра исполняется восемьдесят пять лет со дня рождения Михаила Исаковича, и «Вечерка», с которой режиссер дружил практически все годы жизни газеты, не может не отозваться на эту дату...

Очередной сезон еще не стартовал, но театр, которому его творческий лидер посвятил тридцать семь лет своей прекрасной жизни, выбрал для этого дня последний спектакль режиссера Рабиновича – «Свой путь» по пьесе Ярославы Пулинович, драматурга из числа авторов, как говорят театральные критики, российской «новой драмы». Пьесу сию Мастер выбрал, найдя в этой истории некие созвучия с собственными размышлениями о времени, о себе, о судьбе России… А затем, до старта сто шестьдесят четвертого сезона публика увидит еще один спектакль Михаила Исаковича – «Луна и листопад», поставленный по пронзительной повести Мустая Карима «Помилование», открывшей большинству из нас ту страшную правду о войне, о которой мы не прочтем в сводках информационных агентств, не найдем ее следов в стандартных репортажах с линии фронта и в бравурных публичных отчетах военных чинов. Потому что правда эта касается оборотной стороны страшного, убийственного единоборства, калечащего людей не только физически, но и уродующего, ломающего их сознание, душу, лишающего бойцов, а по сути вчерашних штатских, человеческих качеств… Она связана с тем, что сознание человека, рожденного для жизни, не может постигнуть сути борения, и он гибнет, так подчас и не поняв, почему ему, юному, еще не успевшему открыть для себя все совершенство мира, приходится прервать свой земной путь…

Спектакль режиссера Рабиновича станет завершающим событием «Дней армейской культуры», федерального проекта Министерства обороны России, который ныне – с 22 по 27 августа принимает Башкортостан.

…Михаил Исакович всегда долго, тщательно, подчас даже мучительно искал материал для каждого своего спектакля. Так было и с «Луной и листопадом»… Мастер не спешил, вникая в каждое слово, обдумывая форму, адекватную потрясающему тексту повести Народного поэта Башкортостана, фронтовика, настоящего человека, которого в нашей республике называли совестью нации. МИР много думал и над тем, как перенести на драматическую сцену мощнейшую лирическую составляющую текста Поэта и не приступал к постановке, пока решение не родилось. Прошли все юбилейные торжества в честь Мустафы Сафича, а Рабинович продолжал неспешно взвешивать все «за» и «против», чтобы его спектакль, нет, не сравнялся по силе воздействия с повестью Мустая Карима, но просто и естественно доносил ее до зрителя, еще не знакомого с «Помилованием», языком сцены… Михаил Исакович вообще категорически не выносил понятия «датовский спектакль» и никогда не спешил выполнять отправленные сверху указиевки на сей счет.

И вот в 2006 году «Луна и листопад», образно говоря, словно огромный океанский корабль, сошел со стапелей театральной верфи и отправился в свое долгое путешествие от сердца к сердцу. И вот уже почти девятнадцать лет этот гигант бороздит моря и океаны неугасающего зрительского интереса к нему. Да, возникали на том пути вынужденные остановки, перерывы, но связаны они были лишь с тем, что тот либо иной исполнитель переходил в другую возрастную категорию. А режиссеру Рабиновичу было чрезвычайно важно, чтобы возраст героев и артистов, занятых в спектакле, в каком-то смысле совпадал. Михаилу Исаковичу очень хотелось, благодаря такому равенству, единству, донести до зала понимание того, что война, словно чудовищный молох, пожирает свои жертвы – таких вот вчерашних мальчишек, необстрелянных, не сразу понимающих: мирная жизнь осталась за чертой…

Сын фронтовика, видевший отца только на фотографии, а затем пасынок другого фронтовика, вырастившего его как родного, Михаил Рабинович чувствовал правду таких истин, что называется, кожей. Поэтому спектакль, в который режиссер вместе с художником Вячеславом Видановым вложили все без остатка – душу, сердце, дарование и неимоверный труд, и называют легендарным.

Мустай Карим, если читатель помнит, тоже очень долго подступался к своей повести, увидевшей свет в 1986 году. Сорок с лишним лет сюжет ее бередил сердце Поэта, прошедшего Великую Отечественную… Может быть, именно поэтому, когда я в очередной раз смотрю спектакль, мне все кажется, что в притемненном зале среди молодежи, которая любит «Луну и листопад», незримо присутствует Мустафа Сафич и смотрит на сцену, то смахивая невольные слезы, то нервно сжимая ладони в кулак, то светло улыбаясь…

А теперь вернемся к стихотворению Булата Окуджавы, с которого и начался данный материал:

Совесть, Благородство и Достоинство –

вот оно, святое наше воинство.

Протяни ему свою ладонь,

за него не страшно и в огонь.

Пик его высок и удивителен.

Посвяти ему свой краткий век.

Может, и не станешь победителем,

но зато умрешь как человек.

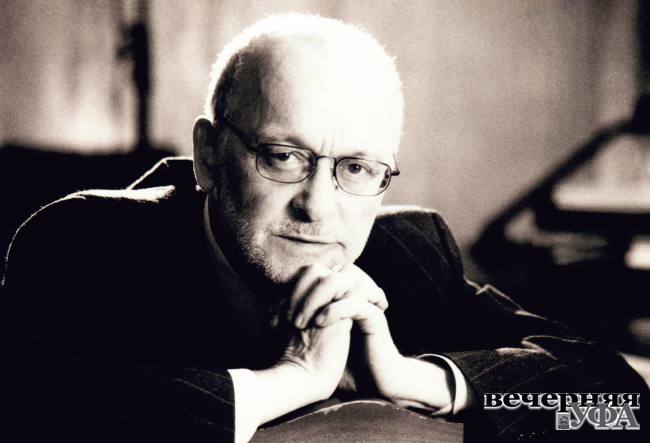

Стихи апостола бардовской песни в нашей стране, стоявшего у истоков направления, получившего название «фольклор российской интеллигенции», Рабинович знал, любил и высоко ценил. Было что-то неуловимо схожее не только в характере, отношении к жизни, но и даже во внешности дворянина с арбатского двора и интеллигента, выросшего во дворе уфимском. Мы не даром выбрали для первой полосы нынешнего номера фотографию Михаила Исаковича, которую уже публиковали в 2022-м, в год возвращения на родную сцену после перерыва еще одного легендарного спектакля Рабиновича «Пока она умирала» по пьесе Надежды Птушкиной, премьера коего состоялась в 1999‑м… Позволю себе сказать о том, что в этом фотопортрете, который я мысленно называю «Дежурный по апрелю», есть это интонационное родство с Булатом Шалвовичем. Недаром же в свое время, в год 90-летия со дня рождения сына «врагов народа», гвардии красноармейца, минометчика кавалерийского полка 5-го Донского кавалерийского казачьего корпуса Окуджавы, на свет появившегося по удивительному совпадению 9 мая, «Вечерняя Уфа» обратилась с предложением провести для горожан бесплатный концерт песен Булата Шалвовича именно к Михаилу Исаковичу. Мы интуитивно чувствовали, что Рабинович нам не откажет. И не ошиблись!

Мало того, он взял на себя все хлопоты по организации этого концерта в ГАРДТ, а в нем участвовали артисты из разных театров столицы Башкортостана, исполнявшие песни Окуджавы не только под гитару, но и под аккомпанемент малого состава Национального симфонического оркестра РБ (дирижер Раушан Якупов). Каким-то невероятным образом нам даже удалось уговорить Михаила Исаковича тоже выйти на сцену, и он выбрал из огромного количества произведений Окуджавы одно из своих любимых:

После дождичка небеса просторны,

Голубей вода, зеленее медь.

В городском саду флейты да валторны.

Капельмейстеру хочется взлететь…

К величайшему счастью, запись с его выступлением сохранилась, и подчас ГАРДТ выкладывает ее в Сеть.

…А уже годы и годы спустя я вдруг узнала о том, что эта уникальная лирическая миниатюра под названием «Счастливый жребий» стала любимой песней режиссера Римаса Владимировича Туминаса, который с 2007 по 2022 год был художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова.

Как тут не вспомнить пушкинское: «Бывают странные сближенья…»

Хотя, с другой стороны – что тут странного? Ничуть не удивительно то, что привязанности талантливых людей порою не просто в чем-то совпадают, но бывают одинаковыми.

Впрочем, это не первый подобный опыт Михаила Исаковича. В уже упомянутой лирической комедии «Пока она умирала», в своеобразном святочном по жанру рассказе об обретении счастья двумя одинокими уже не слишком молодыми людьми тоже звучат песни в исполнении Рабиновича, и иная часть публики специально приходит услышать голос человека, который, собственно, в свое время вернул театру зрителя, и доныне спектакли ГАРДТ РБ проходят с неизменными аншлагами.

...В трудные времена, скажем, в забубенные девяностые, Рабинович, думая об измученном внешними обстоятельствами зрителе, создал то, что сейчас можно назвать сказками нового времени. Речь не только о «Касатке» по пьесе Алексея Толстого и не только о спектакле «Ваша сестра и пленница» по пьесе Людмилы Разумовской, ставшем своего рода верительной грамотой для выпускников его первого совместного с УГИИ актерского курса, пришедших в театр. Но и о страстно любимой народом «Снегурочке» по знаменитому произведению Александра Николаевича Островского, объездившей много городов и весей с гастролями; и о «Черном иноходце» Газима Шафикова, на который наш Минкульт в свое время водил все прибывающие в Уфу с визитом делегации разных республик…

Годы были тяжелые, и Рабинович решил вернуть людям ощущение радости и красоты, пусть не надолго, но даже такие передышки длиною в театральный вечер давали зрителям силы и желание жить дальше. Помню, кое-кто из критиков решил вдруг обрушиться тогда на Мастера, позволившего себе столь необычную ревизию творческого наследия «Колумба Замоскворечья». Но ведь, как известно, угол падения равен углу отражения. И на счастье, в одной из поездок нашу «Снегурочку» увидел великий Эймунтас Някрошюс, восхитился и сказал Михаилу Исаковичу: «Прекрасно! Мне кажется, именно в такой форме, в такой подаче людям необходимо возвращать классическое наследие, прививая к нему любовь!» Комментарии, что называется, излишни, господа!

Михаил Рабинович не раз становился законодателем новых форм и революционных решений, уж в нашей республике точно. Он самым первым ввел в драматический спектакль кино, расширяя границы возможностей сцены; первым в Башкортостане поставил в театре мюзикл, который и доныне колесит по городам и странам, принося столице Башкортостана и нашему Русскому академическому театру дивиденды в виде славы… Список достижений, связанных с творчеством режиссера Рабиновича, далеко не полон.

Впрочем, завершая сей текст, гораздо важнее сказать о том, что Михаил Исакович был кристально честным и порядочным человеком, настоящим гражданином своей страны и республики. Он умел быть жестким, суровым, если этого требовали обстоятельства, но в то же время в числе основных черт его характера можно назвать поразительную мягкость и участие по отношению к людям, душевную щедрость, радушие и умение найти общий язык с любым человеком. Он никогда не заискивал перед сильными мира сего, был мудр и мог мягко, но решительно осадить зарвавшегося чинушу, умел постоять за себя, за свой любимый театр и за своих артистов. Был нежен с детьми, в том числе и со своими студентами, коих почитал частью собственной семьи. Был честен со зрителем, делясь с ним мыслями и чувствами по поводу проблем и ситуаций, которые его волновали в разные периоды нашей жизни. Так что Совесть, Благородство и Достоинство – это те черты, которыми Творец наделил его от рождения, а любимые мама и отчим, память о погибшем на войне отце и великие учителя с годами отшлифовали, укрепив, данные характеристики личности Михаила Исаковича. Так что, Вы сами понимаете, читатель: слова сии удивительным образом рифмуются со всей жизнью режиссера Рабиновича.

***

…На мемориале с именем Михаила Рабиновича, установленном на месте его последнего приюта, вместо эпитафии выведены резцом скульптора строки все того же Булата Окуджавы:

Чувство собственного достоинства –

Вот таинственная стезя,

На которой разбиться запросто,

Но обратно свернуть нельзя…

И эти строчки – тоже, безусловно, о нем…

Илюзя КАПКАЕВА.

Фото Булата ГАЙНЕТДИНОВА и Сергея ГУТНИКА.

Фото Булата ГАЙНЕТДИНОВА и Сергея ГУТНИКА.

Вернуться назад