Билет в детство,

19-09-2025.

Мягкий, очень деликатный, наделенный талантом глубокого, внутреннего проживания создаваемого им образа актер Уфимского театра юного зрителя Николай Чурилов, играющий заглавную роль в спектакле ТЮЗа «Денискины рассказы», премьера которого состоится сегодня, в одной из сцен исполняет песню триумфатора последнего сезона «Трех аккордов» Ивана Замотаева на слова Петра Гладилина «Ниточка». В этом эпизоде он поднимается до небывалых высот обобщения того, что так или иначе волнует каждого из нас, и периодически возвращает зрителя во времена, когда деревья были большими, а все мы маленькими и тотально счастливыми от того, что твоя мама самая красивая, а папа – самый умный и самый сильный…

Сидя на репетиции спектакля, который по собственной инсценировке ставит режиссер Артем Кузин, одинаково успешно работающий в Саратове и Москве, я, наблюдая за процессом, вспоминала одну из сцен любимого многими телефильма режиссера Михаила Козакова по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота». Сам Михаил Михайлович, уже в возрасте лучезарной зрелости, появляется в кадре и смотрит на то, как чугунная баба (шар) экскаватора крошит в пыль то, что для героя «Покровских ворот» символизировало его исполненное счастья бытие на заре туманной юности – рушит старые московские дома довоенной постройки…

Билетов в детство, как мы все давно знаем, в кассах вокзала не продают. Но позвольте мне пойти лобовым путем, уважаемый читатель, и предложить Вам билет в уфимский Театр юного зрителя, который каждому поможет вернуться в былое.

И больше всего мне импонирует в новом спектакле муниципального ТЮЗа то, что его замечательная творческая команда ведет этот экскурс в Ваши давно ушедшие детство и юность без нажима и карикатурной горячности, так что путь через этот портал Вы преодолеете легко, шагнув через него в свое прошлое. Сидя на репетиции, я не рискнула задать Артему Евгеньевичу вопрос, почему он выбрал именно цикл блестящего писателя Виктора Юзефовича Драгунского, героем «Денискиных рассказов» сделавшего своего собственного сына, впоследствии пошедшего по стопам отца. Во-первых, грош тебе цена как театральному обозревателю, если ты не сможешь изначально понять замысел постановщика без его подсказки. А во-вторых, мне в то мгновение пришла мысль о том, что выбор этого цикла связан для режиссера Кузина с неким незакрытым гештальтом, и ситуация сия, не доведенная до логического завершения, постоянно напоминает Артему Евгеньевичу о себе, требуя внимания. Возможно, именно эта книга в свое время оказала сильное влияние на будущего актера, постановщика и театрального педагога Кузина (равно как и на меня), и сии хроники детства и постепенного взросления мальчика самого нежного возраста он счел необходимым донести до юной аудитории, еще даже не задумывающейся о том, «с кого делать жизнь». Не знаю этого наверняка. И вполне допускаю то, что я очень далеко ушла в своих фантазиях…

Но вернемся к премьерному спектаклю, в котором с учетом дублей занята практически вся труппа ТЮЗа. Меня очень радует тот факт, что в подавляющем большинстве эти артисты, погрузившиеся в стадию ребячества, играют не в лоб, а лишь на уровне своих ощущений, воспоминаний из далекого уже детства. Никакой «бебешки», которой отличаются (в том числе и в некоторых театрах Башкирии) иные «мастера». Все тонко, трепетно, на нюансах, с подключением собственного багажа из эпохи «младых ногтей».

Не могу не сказать о том, что Артем Кузин внедряет эту «малышовую тусовку» в атмосферу эпохи, столь дорогой сердцу каждого, кто рос в советские времена. И происходит сие не только с помощью сценографического решения художника Софьи Ягоды, но и за счет насыщения, я бы даже сказала – оплодотворения спектакля музыкой, песнями, которые знакомы всем, кто вырос в стране, носившей имя Советский Союз. По силе музыкальный контекст спектакля равен его смысловой составляющей, став своего рода проводником к сердцу зрителя. А смотреть «Денискины рассказы» в Уфимском ТЮЗе, я уверена, придет весь город, и не только дети и подростки, но и взрослые, которые, возможно, в процентном соотношении будут даже превалировать.

Песни времен создания цикла Драгунского, а книга увидела свет в 1959 году, близки и дороги львиной части жителей нашей страны. И они, эти песни, наряду с актерами ТЮЗа, их, кстати, и исполняющими, причем прекрасно, входят в число главных действующих лиц спектакля. Потому-то режиссер и обозначил жанр «Денискиных рассказов» как «ностальгическая оратория». Ностальгическая оратория, возвращающая нас к себе, таким, когда мы были в разы лучше, чище, в чем-то наивнее, но, благодаря этому, и сильнее.

Замечу: все артисты поют, что называется, вживую. Никакой записи! Все очень по-честному. Даже хор, который выходит на высоты двухголосия, звучит вполне профессионально.

И это заслуга музыкального руководителя постановки – заведующей музыкальной частью театра, заслуженного деятеля искусств Башкортостана Людмилы Клинушиной, неустанно репетировавшей с занятыми в «Денискиных рассказах» исполнителями. Результат, уважаемые зрители, я предлагаю вам оценить самостоятельно.

…Этот старый двор, в котором подчас разворачиваются основные события повествования, благодаря решению сценографа Софьи Ягоды, мог бы находиться где угодно – в Москве, Саратове, Уфе, мне лично он напомнил один из черниковских уголков. Так что даже географически он будет близок тем, кто на премьерных показах и потом заполнит

зал муниципального ТЮЗа... И вновь, когда Дениска, сиречь актер Николай Чурилов, в одной из сцен окидывает взглядом задремавший под утро двор, я вспоминаю «Покровские ворота» и Костика, возвращающегося на рассвете домой с гитарой на плече. Глядя на смеживший веки уголок Москвы, герой фильма произносит: «Спит родной муравейник…» Эта перекличка дня сегодняшнего с тем прекрасным далеко, которое формировало характеры большинства из нас, возникнет в душе каждого. Потому что из нашей жизни практически ушло понятие «двор», все самое лучшее, что с ним связано, оставив в далеком прошлом. А наши новые, как некогда сказал классик, «привязанности», увы, не несут той душевности, дружеского расположения и доброты… Трагический парадокс заключается в том, что хорошо забытое старое – это далеко не всегда плохо.

…И есть в спектакле сцена, которая заставит дрогнуть сердце практически каждого зрителя. В ней волею режиссера Дениска маленький (эту роль играет Петя Широнин, сын заслуженного артиста Башкортостана Дмитрия Широнина) встретится взглядом с повзрослевшим Денисом Кораблевым. Узнают ли эти двое друг друга – вопрос, на который ответит сам зритель. И еще хочу сказать, что этот очень задорный, искрящийся смехом свод историй при всем при том исполнен истинной печали, потому что возвращение в свое прошлое подчас несет нотки грусти. Недаром же Артем Кузин вплетает в ткань спектакля уже упомянутую мной выше песню «Ниточка». У авторов ее, Ивана Замотаева с Петром Гладилиным, она о любви, о прощании с чувством, возникшим между двумя людьми. А у Кузина она символизирует прощание с детством, с самой счастливой порой в жизни человека. И исполняет эту песенку взрослый Денис Кораблев:

Дети, дети, дети запускают

в небо змея,

И чем выше он летит,

тем душа светлее.

Задирают головы выше,

выше, выше

Те, что ходят по земле

и что стоят на крыше.

Что ты сделала со мной

этой светлой осенью –

Привязала к сердцу нитку,

в небеса подбросила.

Я на ниточке лечу,

я лечу на ниточке,

Я от счастья трепещу,

а на лице улыбочка…

…А однажды на заре

оторвалась ниточка,

За спиною за моей

захлопнулась калиточка.

Я без ниточки лечу,

я лечу без ниточки,

Я от боли трепещу,

а на лице улыбочка.

Что ты сделала со мной

этой светлой осенью –

Привязала к сердцу нитку,

в небеса подбросила.

Я тоскую, плачу я,

ничего не радует,

Я по ветру не лечу,

я не лечу, а падаю!

Пожалуй, это единственная в спектакле песня из нынешнего времени. Но тем не менее ее роднит с песнями из золотого фонда нашей памяти то, что она исполнена какой-то истинно российской интонации…

В общем, говорить что-то более подробное о спектакле, премьера которого состоится лишь сегодня вечером, а также завтра, не есть хорошо. Но если Вы спросите моей рекомендации, уважаемый читатель, я не задумываясь отвечу Вам: идите и погружайтесь в эпоху, о которой большинство из нас вспоминает со светлой грустью, перемежающейся с радостью. И обязательно возьмите с собой свое чадо, ну или, скажем, внука: младшенькому спектакль тоже придется по сердцу. Не пожалеете ни Вы, ни он!

P.S. Постановка этого спектакля стала возможной благодаря федеральному гранту партии «Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой родины» (Театр – детям)».

Илюзя КАПКАЕВА.

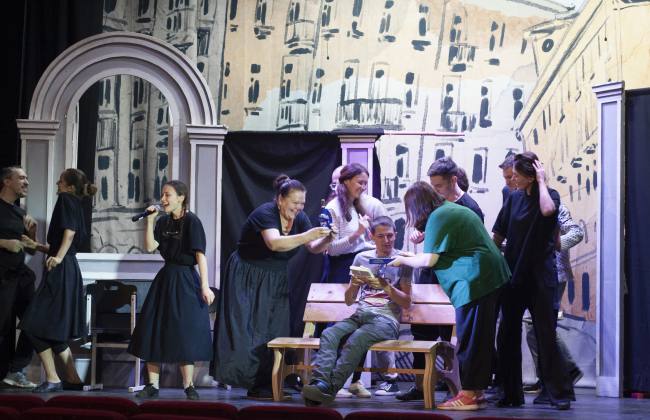

НА СНИМКАХ: фрагменты репетиции.

Фото Марии ЕМЕЛЬЯНОВОЙ.

НА СНИМКАХ: фрагменты репетиции.

Фото Марии ЕМЕЛЬЯНОВОЙ.

Вернуться назад