«Что-то остаётся в нас от родины…»

Уфа 50-60-х годов еще сохраняла черты дореволюционного города. Много деревянных строений украшало центральные улицы и переулки. Каменные здания конца XIX начала XX веков сохраняли свою первозданную красоту и помнили шаги своих первых хозяев.

Начало

60-х годов

«Видишь, тот дом с мезонином и балкончиком? Во-о-он… где голубятня? Здесь жили сестры Белюновы, они тебе «Сказки» подарили и лягушку, с которой ты в ванне купаешься», – крестная тетя Нина ведет меня за руку по тихой, узкой улочке Пушкина, мимо покосившегося забора, заросшего крапивой и розовым вьюном. Через открытую калитку я вижу высокое крыльцо, распахнутую дверь. Сладко потягиваясь, на пороге появляется кошка. Ветерок играет занавеской на открытом балконе, где-то в глубине комнаты слышны звуки рояля. Чья-то неумелая рука вновь и вновь повторяет гаммы.

Мы шагаем дальше. «А это дом Троицких. Дядя Петя тебе приходится троюродным братом. Помнишь, как на лодках с Анной Григорьевной, Николаем Николаевичем и ребятами по Белой плавали?» Я вспоминаю веселые игры с младшими детьми Троицких, с легавой Николая Николаевича Миркой.

«А это дом Мустафиных. У них несколько лавок на базаре было. Когда мама шила мне белую блузку, именно в лавке Мустафиных мы перламутровые пуговицы покупали. Сам бабай редко за прилавок вставал. Братья его ткани привозили, всякий шурум-бурум для портных, они же с приказчиком торговлю вели. Кто такой «бабай»? Дед значит».

На улицах Октябрьской Революции, Чернышевского, Зенцова, Аксакова жили наши знакомые и родственники по линии моих отца и матери.

«Сейчас зайдем к тете Кате. Алексей Петрович должен из Ташкента приехать. Обещал сухофрукты привезти. А ты не забыла стишок Некрасова? Тетя Катя всегда внимательно следит за твоими литературными успехами».

В одноэтажном деревянном доме на Октябрьской Революции сумрачно от обилия зелени в саду. Уже на тропинке, ведущей к открытой веранде флигеля, где в теплые дни собирались многочисленные Кочумасовы – Любимовы – Черновы, слышны веселые голоса и переборы двух гитар. Пахнет яблоками, квашеной капустой, пирогами.

Командировки Кочумасова в Ташкент были связаны с его работой; заодно Алексей Петрович навещал своего однополчанина, с которым прошел всю войну. Ташкентские гостинцы занимали почти все купе, но деликатный уфимец как-то договаривался с проводниками, и мы могли наслаждаться душистыми дынями, персиками, пробовали необыкновенно вкусное кизиловое варенье, щербет с фундуком и еще много всяких экзотических деликатесов, название которых я не запомнила.

Дом, расположенный чуть в глубине двора, был окружен фруктовыми деревьями; небольшой огород, курятник и баня за кустами малины и смородины составляли усадьбу. Флигель постепенно сползал к оврагу. Его всеми средствами пытались спасти, укрепляли фундамент, но в конце 60-х годов одна стена упала в образовавшуюся воронку. Флигель уменьшили на несколько метров, но со временем находиться в нем стало опасно; строение снесли, яму засыпали, а на освободившемся пространстве посадили картошку.

Середина 60-х

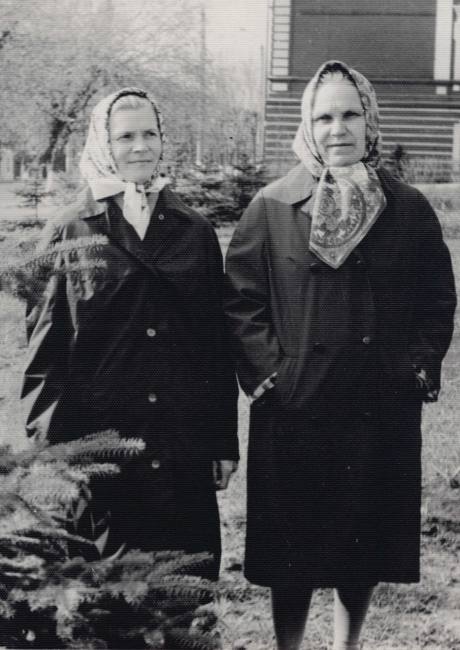

Регулярно мы с мамой навещали одну из ее старших сестер Евдокию Андреевну Окуневу и гостили у нее несколько дней (в конце августа сестры что-то солили, мариновали, варили яблочное варенье). Жила тетя Дуся на втором этаже двухэтажного деревянного дома, бывшего когда-то доходным. Находился он на углу улиц Чернышевского и Социалистической (ныне – Мустая Карима). Четыре семьи благополучно уживались в этом вполне еще крепком особнячке, с газовым отоплением, водой и канализацией. Не было только душа, но зато поход в городские бани превращался в ритуал. Несмотря на небольшой двор, каждая семья имела свой маленький огородик, несколько фруктовых деревьев и кустарников.

Тетя Дуся старше моей мамы почти на три года; родилась в 1915 году. Семьи, детей не имела. Много лет она проработала на обувной фабрике. У тетушки постоянно жили девушки-квартирантки. Хорошо помню голубоглазую, маленькую, словно подросток, белоруску Даню – Дарью Ананьевну. Даня привозила из Белоруссии сушеные грибы и домашнюю колбасу – вкуснее которой мне так и не довелось попробовать, а старая кошка Варька от одного только колбасного аромата начинала носиться по квартире в предвкушении лакомства. Сестры по рецепту Дани варили грибной суп с ушками, готовили мачанки (блюдо из свинины) с блинами и драники с жареным шпиком.

Комната у тети Дуси была квадратная с несколькими окнами. Имелась небольшая кухня и просторная веранда, служившая одновременно летней дачей, с огромным фикусом в кадке, многочисленными стеллажами, заполненными банками с соленьями-вареньями и большим старомодным диваном, на полочках которого сушились всякие лечебные травы или полынь для «очищения воздуха».

Тетя Дуся одна из первых среди наших родственников приобрела телевизор. Это была ее гордость, радость и, как она выражалась, «мои университеты». К ней «на кино» приходили соседи, «на футбол» племянники, а я любила программы о животных. Мои пристрастия разделяла любопытная Варька, которая усаживалась на специальной табуретке и внимательно смотрела на экран.

Середина 80-х

Как-то жарким летом я заглянула к тете Дусе умыться и попить домашнего кваса. «Кажется, у нас собираются делать ремонт, – торжественно сообщила тетушка. – Приходил солидный мужик с папочкой… Стены осматривал, по перилам стучал». Каково же было удивление жильцов дома, когда они узнали, что в нарсуд Кировского района Уфы подан иск от гражданина Н. с требованием вернуть законным наследникам, то есть ему, недвижимость в виде доходного дома (адрес указан), построенного его дедом. Копии документов, заверенные нотариусом в далеком 1915 или 1916 году, прилагались.

Необходимо заметить, что Перестройка во второй половине 80-х уже дала о себе знать самыми невероятными событиями… чаще негативными, но случались и совершенно анекдотические ситуации. Так вдруг из-за границы стали наезжать родственники бывших купцов, дворян и даже более высоких особ с требованием вернуть некогда принадлежавшее их предкам имущество. Если республики Прибалтики легко выживали русских из старинных зданий, а наследники прежних домовладельцев вновь обретали права на собственность, то в России быстро поняли, чем может закончиться такой выверт Перестройки, и оперативно начали сносить все спорные архитектурные сооружения. Под горячую руку попали не только памятники революционерам, советским полководцам, но и дома, которые вполне могли бы еще не один десяток лет послужить людям.

Доходный дом по улице Чернышевского снесли. Таким образом, очень быстро тетя Дуся получила однокомнатную благоустроенную квартиру в Сипайлово, и ее полудеревенский быт поменялся на вполне городской – с большой лоджией, просторной кухней и ванной. Увы! Как ни странно, комфорт не доставил пожилой женщине радости. Она скучала по старым улицам Уфы, по привычному укладу жизни, долго привыкала к местным магазинам.

Осень 2024 года

Много изменений произошло за последние сорок лет! В конце 90-х ушла из жизни тетя Дуся. Восемь лет тому назад не стало моей мамы. Люди, которые родились в Уфе лет шестьдесят тому назад, могут с уверенностью говорить, что они жили в другом городе, а те, кто застал послевоенные годы, уже вправе считать себя почетными старожилами.

Улицы исторической части современной Уфы напоминают рот старца: кое-где сохранились вполне крепкие старинные здания, которые нуждаются в грамотной реставрации, между ними, словно гнилые зубы, торчат дома с обгоревшими стенами, крышами – следствие вольной жизни бомжей. Над сохранившимися одно- и двухэтажными домами постройки начала XX века возвышаются, поблескивая холодным светом окон, многоэтажные человейники.

Комфорт окружает нынешних уфимцев с момента их рождения: автомобили, теплые полнометражные квартиры, обилие парков, музеев, спортивных площадок… Наверное, хорошо, что давно забыты извозчики, почти исчезли уличные водяные колонки, но… переменилось отношение к тишине. Если раньше люди стремились большую часть свободного времени проводить в тихом уголке парка или на лоне природы, то теперь отсутствие каких-либо звуков пугает человека и заставляет его включать музыку «на полную», бесцеремонно громко, не стесняясь в выражениях, разговаривать по телефону в общественных местах, а парки ужасают шумом постоянно работающей техники, которая гоняет с места на место осеннюю листву или чистит от снега дорожки. Особенно угнетает постоянно включенное через громкоговорители радио.

Не только ностальгия по прошлому, но и потребность в тишине мобилизует меня на ранние воскресные экскурсии по Старой Уфе. Нет, мне не нужен юный гид, бодро описывающий историю города, которую он не застал, но с пафосом цитирующий современные трактовки записок давно почивших историков и краеведов. Я иду на встречу со своим прошлым, погружаюсь в воспоминания моих родителей, многочисленных родственников и знакомых, кто поделился со мной знаниями, эмоциями, приобщил к культуре Памяти.

На улице Гоголя возле крыльца деревянного дома часто вижу старушку. Она сидит на скамеечке и наблюдает за происходящим на улице. Я радуюсь ее появлению весной (еще жива!) и мысленно прощаюсь с ней осенью (доживет ли до следующей весны?). Когда-то этот дом скрывался в зелени бурно цветущей сирени, со двора легкомысленно выскакивали пестрые куры, а в глубине двора басовитым лаем давал о себе знать четвероногий хозяин. Ныне забор частично снесен, территорию, на которой раньше были сараи и огород, занимают автомобили. Они выглядят какими-то инопланетянами на фоне уходящей натуры старого города.

Я поворачиваю на улицу Свердлова. Столько чувств рождает во мне небольшой отрезок между улицами Гоголя и Карла Маркса! ЦУМ советского периода – это огромный мир с широким выбором тканей, грампластинками, одеждой, парфюмерией, красивыми безделушками и изредка – дефицитными товарами, которые «выбрасывали» с запасного выхода. А рядом с каменным зданием ЦУМа располагался ряд деревянных особнячков, со своими дворами, кудахтающей и похрюкивающей живностью, с белоснежным бельем на веревках, с тополиным пухом и запахом жареной картошки. На автобусной остановке (она была конечной для нескольких маршрутов) кипела жизнь, сновали вездесущие такси. Позвякивая пустыми бутылками, жаждущие похмелки мужички «стреляли» у прохожих сигаретку и, постояв для приличия пару минут, спешили к пункту приема стеклотары.

Эти картины прошлого всплывают в моей памяти, когда я вглядываюсь в окна оставшихся двух-трех домишек, частично еще обитаемых и как-то поддерживаемых хозяевами на плаву бурной жизни.

В этот раз на нечетной стороне улицы Свердлова меня заинтересовало старое окно маленького дома с современным стеклопакетом. Продрогший кот пытался напомнить о себе хозяевам, грациозно балансируя на деревянном подоконнике и заглядывая внутрь. Уже сделав кадр, я обратила внимание, что в стекле отражается старинное здание, расположенное по четной стороне улицы. Забавная получилась композиция: противоположный дом сохранился в окне, как мушка в янтаре!

Выхожу на улицу Карла Маркса, но бросаю прощальный взгляд на угловой трехэтажный дом по Свердлова: здесь жила моя мама, здесь осталась частичка моей души.

Очень точно подметил Василий Шукшин: «Что-то остается в нас от родины такое, что живет в нас всю жизнь, то радуя, то мучая, и всегда кажется, что мы ее, родину, когда-нибудь еще увидим. А живет в нас от всей родины или косогор какой-нибудь, или дом, или отсыревшее бревно у крыльца, где сидел когда-то глухой весенней ночью и слушал ночь…»

Галина ФАДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: моя мама Серафима и ее сестра Евдокия Окуневы; окно дома по ул. Свердлова.

Фото автора.

НА СНИМКАХ: моя мама Серафима и ее сестра Евдокия Окуневы; окно дома по ул. Свердлова.

Фото автора.

4-02-2025

4-02-2025  (0) Просмотров: 15 Номер: 7(13842) Версия для печати

(0) Просмотров: 15 Номер: 7(13842) Версия для печати