Война словно обострила в нём чувство восприятия красоты мира…

Экспозицией произведений заслуженного работника культуры БАССР Григория Ефимовича Харина Башкирский государственный художественный музей имени Михаила Васильевича Нестерова открыл цикл выставок, посвященных Великой Победе. Также выставка работ Григория Харина приурочена к 100-летию со дня рождения живописца.

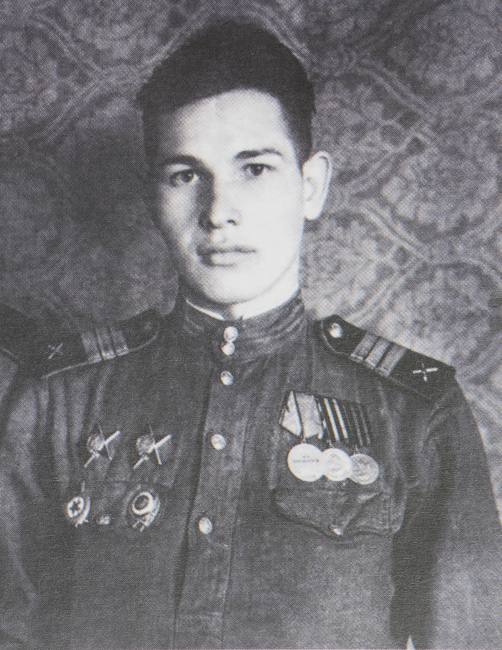

Григорий Харин родился в 1924 году на станции Лозовка Петровского района Самарской губернии в крестьянской семье. Непростая сельская жизнь формировала в нем трудолюбие, упорство. Незадолго до начала Великой Отечественной войны, когда в Поволжье был страшный голод, семья переехала в Уфу. Еще в годы учебы в школе Григорий проявил способности и интерес к рисованию, у него тогда возникла мечта стать художником. Но грянула война. В 1942 году юноша был направлен на призывной пункт, а оттуда рядовым на Белорусский фронт. Окончив затем школу военных разведчиков, Григорий Харин воевал на передовой, пройдя путь от Москвы до Кенигсберга. Участвовал в освобождении Орла, Смоленска, Витебска, в 1944-м в прорыве немецкой обороны в Пруссии, в 1945-м – во взятии Инстербурга, Пиллау и Кенигсберга. 24 мая 1945 года принял участие в Параде победителей в Москве. Это был его звездный час, когда он, статный бравый воин, гордо чеканил шаг на Красной площади. Воинский подвиг Григория Ефимовича был увенчан двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Благодарностями маршала Ивана Христофоровича Баграмяна. Домой вернулся в 1947 году, прослужив два года в Польше в звании старшего сержанта. Семья до сих пор хранит фронтовую гимнастерку, в которой он проходил несколько лет после войны…

Трудовая биография художника связана с Уфимским моторостроительным заводом, где он работал оформителем, затем c бюро эстетики, которое впоследствии возглавил. Главным смыслом его жизни тем не менее было творчество, живопись.

Целеустремленный, трудоспособный, он искал разные пути для самоусовершенствования, расширения профессиональных познаний. Когда в1949 году в заводском Доме культуры «Ударник» (впоследствии – Дом культуры имени М.И.Калинина) открылась изостудия, руководителем которой был Геннадий Васильевич Огородов, он стал одним из первых ее членов. Геннадий Васильевич был тонким педагогом. Давая ученикам основы рисунка, живописи, он видел особенности дарования каждого из них и поддерживал их индивидуальность. Студию часто посещали профессиональные художники, которые принимали участие в обсуждении выставок ее питомцев. Здесь зародилась многолетняя творческая дружба Григория Харина с известными мастерами башкирской живописи Борисом Домашниковым, Алексеем Кузнецовым, Сергеем Литвиновым, которые в каком-то смысле давали ему уроки, вдохновляя своим творчеством, и не скупились на советы.

В 1971 году Алексей Александрович Кузнецов написал портрет Григория Харина, который и открывает экспозицию выставки. В этой небольшой, фрагментарной по композиции работе автор сумел создать образ целеустремленного, красивого человека, показать свое уважительное отношение к герою. В свою очередь Харина покоряло мощное, зрелое мастерство Кузнецова. Алексей Александрович принимал особое участие в формировании таланта и личности Григория Ефимовича, он помог ему осуществить в 1970-х годах поездку в Ленинград на выставку французских импрессионистов. Уникальная экспозиция, сам город, его музеи открыли Харину мир большого искусства, а живопись импрессионистов покорила его на всю жизнь, и нынешняя персональная выставка художника, открывшаяся в БГХМ, показывает, что в ряде работ он по-своему претворяет их приемы.

Художник высоко ценил также уроки, полученные у Порфирия Марковича Лебедева (1882-1974), который был репрессирован, сослан из Москвы в Уфу, став здесь учителем нескольких поколений башкирских художников. Образцом для них была сама личность этого обладающего энциклопедическими знаниями, сильного духом человека. Он знакомил учеников с историей и направлениями в русском и мировом искусстве. Владислав Меос писал о нем в воспоминаниях: «Порфирий Маркович будил в нас самосознание, был для нас художником, библиотекой, музеем, он учил быть искренними в передаче сокровенного».

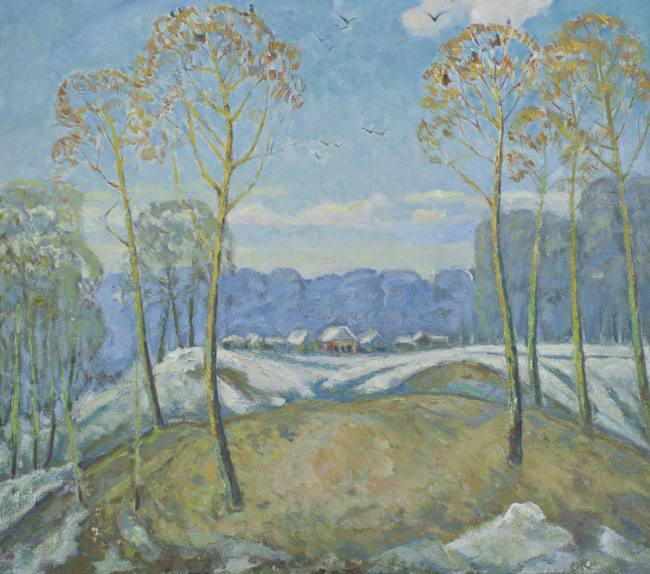

Особенно тесной была творческая дружба Григория Харина с Сергеем Александровичем Литвиновым, с которым он бывал на этюдах в многочисленных поездках по Башкирии. Работа с натуры – лучшая школа. Природа дарит художнику чувства, открывает ему все колористическое богатство мира. А когда рядом работает такой вдохновенный романтик, удивительный колорист, как Литвинов, есть чему поучиться! Мы видим в нынешней экспозиции работы Григория Ефимовича со сказочными мотивами уральской природы, с их акцентом на декоративную выразительность, и понимаем, что это благотворное влияние литвиновского мастерства.

Еще в 1974 году Борис Домашников написал в статье о творчестве художника: «Григория Ефимовича я люблю как скромного человека и талантливого художника, работающего и думающего». Таким Харин оставался до конца дней своих. Жил и работал по принципу, свойственному писателям, – «Ни дня без строчки». Огромное творческое наследие живописца бережно сохранил его сын Александр, предоставив для выставки работы из собрания семьи. Вместе с произведениями из коллекции нашего музея, а также частного собрания они создают целостную картину творчества Григория Харина. Художник открывает зрителю сокровенность своей души, к чему призывал учитель – Порфирий Лебедев. Его работы отличает большая теплота, поэзия, искренность и та глубокая любовь к Отечеству, которое он, как и другие фронтовики, защищал в годы войны.

…На выставке представлен ряд натурных произведений живописца, которые раскрывают биографию его путешествий. В этих работах – не фиксация мотива, а воплощенный в каждой из них образ, настроение. Потому художник стремится не к выписанности деталей, а к передаче собственного эмоционального состояния. Пишет свободно, уверенным мазком с плотной цветовой фактурой, она придает работам особое земное ощущение. Переосмысливая полученные впечатления от натуры, живописец в разные годы создает композиционные пейзажи. В них – глубокие размышления о гармонической связи жизни природы и человека, многогранной красоте родного Урала. На картине «Утро в Белорецке» (1972) мы видим панораму индустриального города на фоне величественных гор. Ее осеняет высокое с золотистым сиянием небо, придавая полотну ощущение вечности и мощи. Напряжение пластики и колорита этой композиции сменяется спокойной ритмикой, мягкостью цветовых переходов в работах «Весна идет» (1968), «Весна в Юматово» (нач. 1970-х), буйное ликование жизни в картине «Полдень» (1985) – нежным лирическим чувством в работе «Башкирское раздолье» (1982). В последней очевиден тот поэтический след, который оставили в душе художника произведения Михаила Васильевича Нестерова. На эффекте игры света строит он замечательный холст «Ясный зимний день» (1970-1980-е).

В экспозиции не случайно показаны два варианта композиции «Снегири». Первая была написана в 1968 году и принесла автору большой успех, она была принята на зональную выставку «Урал социалистический», проходившую в Челябинске. В последующие годы Григорий Ефимович не раз возвращался к этому сюжету, который стал как бы его фирменным знаком. Возвращался потому, что ему нравилась игра красно-золотистых оперений птиц на фоне белоснежной зимы. В работе 1982 года автор насыщает цветовую и пластическую фактуру письма, стремясь более выпукло показать выразительность необычных птиц. Как нотные знаки в партитуре музыканта, нарядные фигурки снегирей озвучивают мажорную мелодию полотна.

Востребованность жизнеутверждающего искусства Григория Харина очевидна. Он был членом Союза художников СССР, России, участником республиканских, зональных, зарубежных выставок. В составе выставок советского искусства его произведения экспонировались в Японии в 1975, 1976 годах.

Валентина СОРОКИНА,

искусствовед, хранитель коллекции «Живопись» Башкирского государственного художественного музея имени М.В.Нестерова.

Фото предоставлены автором.

искусствовед, хранитель коллекции «Живопись» Башкирского государственного художественного музея имени М.В.Нестерова.

Фото предоставлены автором.

4-02-2025

4-02-2025  (0) Просмотров: 112 Номер: 7(13842) Версия для печати

(0) Просмотров: 112 Номер: 7(13842) Версия для печати